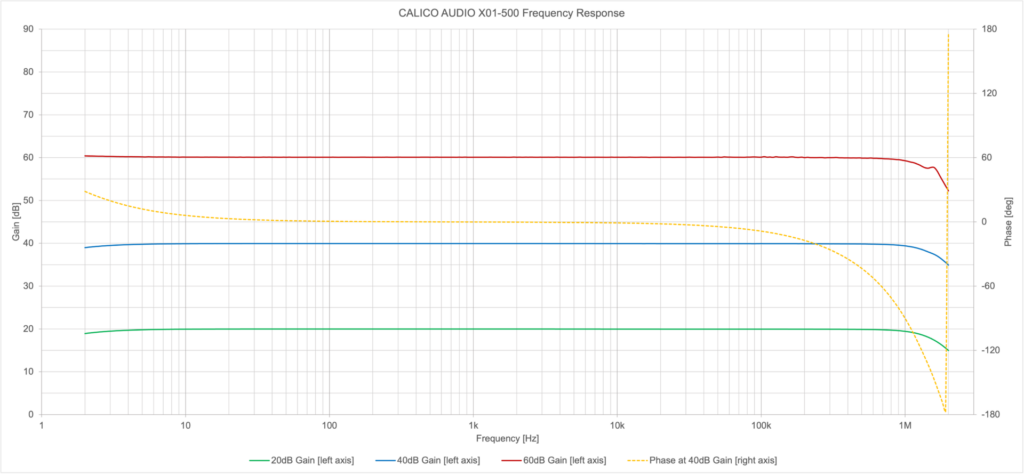

X01マイクプリアンプについて

設計コンセプト

CALICO AUDIO X01 マイクプリアンプは、史上最高の超低歪み、超低雑音性能を誇るマイクプリアンプです。昨今のレコーディングシーンでは、イマーシブオーディオの台頭などによる録音のチャンネル数の増加や、録音機材の性能向上などにより、音声信号がA/Dコンバータによりデジタル化されるより前のアナログ信号処理における歪みや雑音が問題となることが増えています。そのため低雑音のマイクロフォンや、低歪み低雑音のマイクプリアンプを選択する需要が高まっています。

X01マイクプリアンプは、現在多くの現場で使用されているHi-Fi系と言われるようなマイクプリアンプの性能を「はるかに」凌駕することを目標に設計されました。試作と測定を何度も繰り返した後、実戦での試験使用を行い、修正箇所を見つけてまた試作、というサイクルを繰り返しながら、約4年の開発期間を経て目標としていた性能への到達を成し遂げ、まずAPI500シリーズ互換モジュールである、「X01-500」マイクプリアンプから製品化へと至ることとなりました。

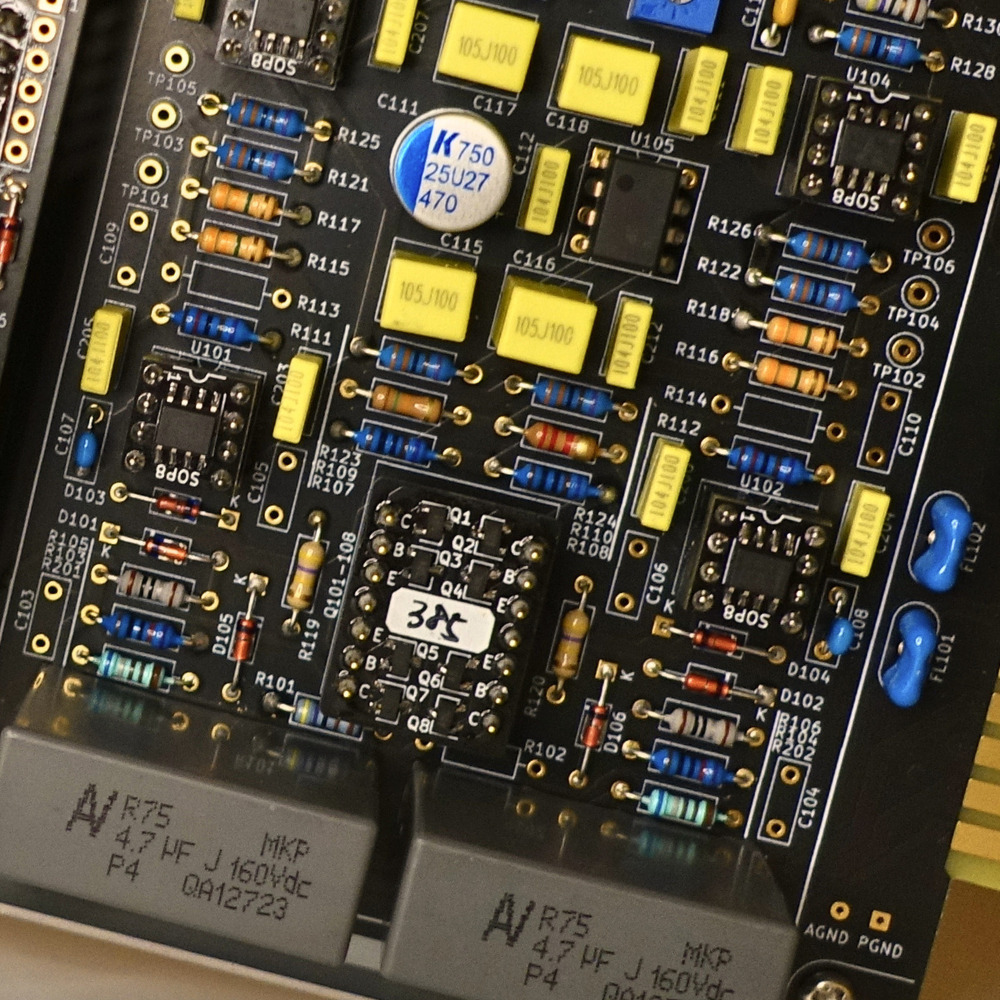

X01マイクプリアンプの開発にあたっては、「測定」を最重要と考えました。「聴感」という人間の感覚に頼った開発では、環境や体調、気分などで感じ方が大きく変わってしまうため、正確な評価は不可能です。同じ条件下で一つ一つずつパーツを入れ替えて測定しながら、得られたデータを比較し適切な選定をしていくことで初めて確実な性能の向上というものが可能になります。トランジスタやオペアンプの変更で機器の性能が変わることは良く知られていますが、それに流す電流や加える電圧などによっても変化するため、周辺の受動部品の選定もとても重要な要素となります。本機の開発では一つ一つのパーツの種類や値を変えながら測定し、それを繰り返すことで無数の組み合わせの中から最善の選択を行いました。

X01マイクプリアンプの基本の回路構成はとてもスタンダードなもので、かねてから多くのマイクプリアンプで採用されている信頼性や再現性の高いものを採用しています。それなのになぜ本機ではここまでの高性能を極められたのかと言えば、それは設計と試作の段階で一つ一つのパーツの選択やそのパラメータが徹底的に吟味されていることに加え、本来バラつきの多い電子部品を人の手により非常に厳しく選別を行い、そして確実に組み上げているからに他なりません。最も精度を要求される電子部品においては、0.01%の誤差を許容範囲として選別しています。

X01マイクプリアンプと共に、未だ誰もが到達したことのない超低歪み、超低雑音の世界を体感しましょう。

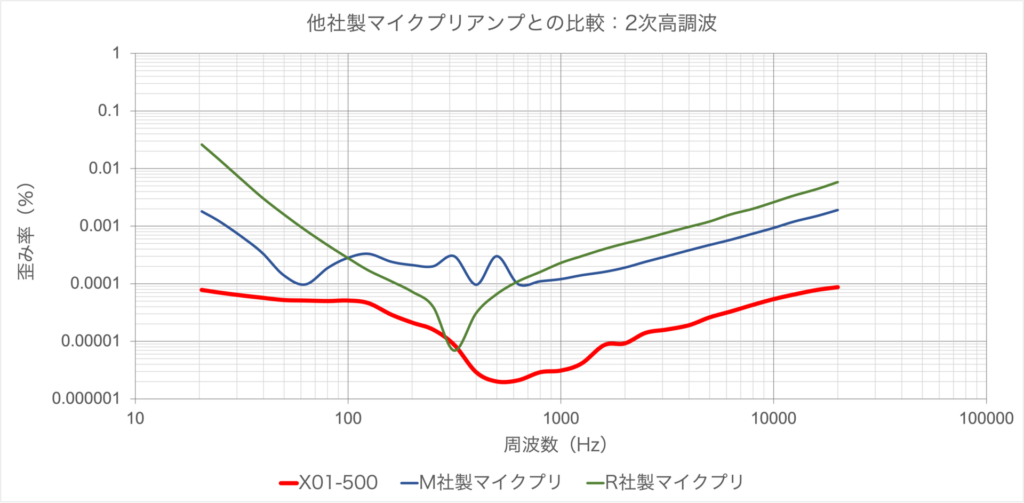

他社製マイクプリアンプとの比較

上の図はX01マイクプリアンプの低歪み性能を、他社製マイクプリアンプと高調波を比較することにより示したグラフです。比較対象はM社製マイクプリアンプとR社製マイクプリアンプで、M社製はオーケストラレコーディングの定番機種、R社製は主にスタジオでのレコーディングで定番機種です。どちらも昨今のレコーディングシーンにおいて非常に人気があり、そして歪みやノイズのとても少ないクリーンな音質と認知されているマイクプリアンプです。

高調波というのは、ある基音に対してその整数倍の周波数の振幅が現れることです。例えば1kHzの信号をある機器に入力すると、その整数倍である2kHz、3kHz、4kHz・・・という元の信号には無いはずの周波数の振幅が出力に現れます。元々1kHzだけであった信号に対し、このような余計な周波数の振幅が加えられることは、波形が「歪む」ということを意味します。

そのため高調波は少なければ少ないほど元々の波形を正確に増幅することが可能で、高性能と言うことができます。上の図は高調波のうち2次高調波(基音に対し2倍の高調波)をグラフにしたもので、横軸は基音の周波数、縦軸の歪み率は基音に対しどのくらいの割合で2次高調波が現れるかを示しています。図を見るとX01マイクプリアンプの歪み率(赤線)は他社製のマイクプリアンプよりほぼ全帯域にわたり一桁以上も少ないことが分かります。X01マイクプリアンプは、文字通り桁違いの低歪み性能を誇るということが分かります。

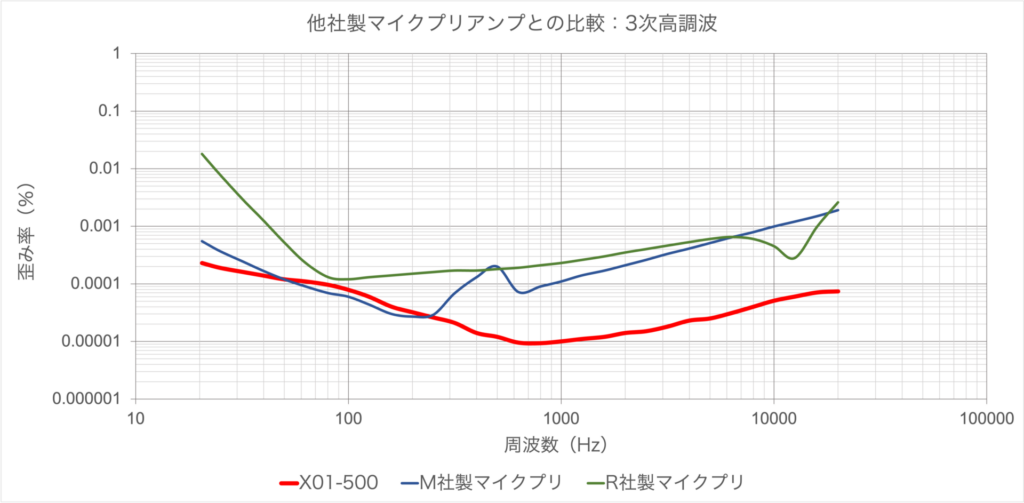

次に同じく高調波のうち、3次高調波(基音に対し3倍の高調波)をグラフにしたものが上の図となります。こちらもほとんどの帯域において他社製マイクプリアンプに対し一桁以上も高い低歪み性能を有することが分かります。

4次以上の高調波も出力に現れますが、一般的に高調波は高次になるに従いその大きさは徐々に小さくなっていきます。また偶数次倍音と奇数次倍音の現れ方の傾向は高次でも変わらないので、2次高調波と3次高調波の現れ方から機器のおおよその歪みの傾向をつかむことができます。

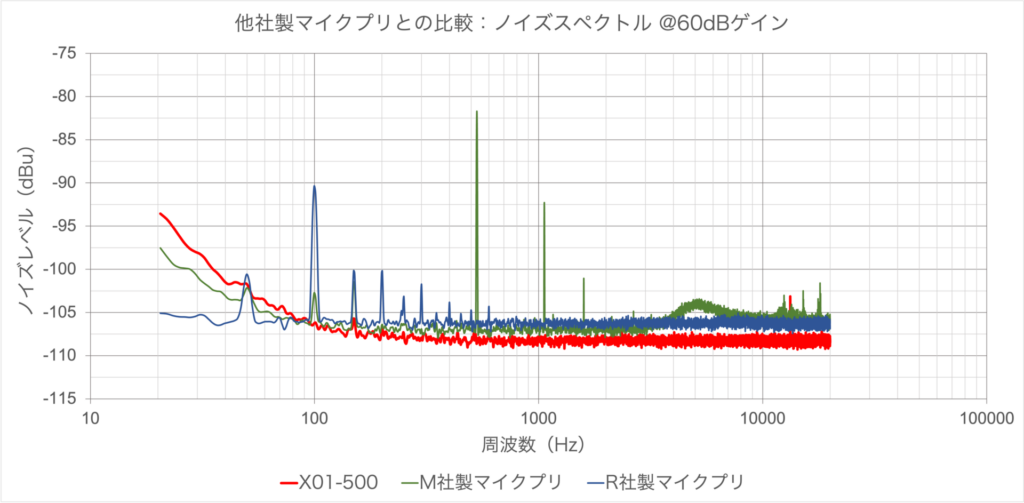

次にX01マイクプリアンプの雑音性能を、同じくM社製、R社製マイクプリアンプと比較したグラフを示します。マイクプリアンプのインプットは無入力状態(正確にはマイクの出力インピーダンスを想定した150Ωの固定抵抗をHot-Cold間に接続)とし、マイクプリアンプで60dBの増幅をして、その出力のスペクトルを可聴周波数(20Hz〜20kHz)の範囲でプロットしたものです。線が下にあるほどノイズが少なく、高性能なマイクプリアンプと言うことができます。

上のグラフでまず見て頂きたいのが、ある特定の周波数で振幅が大きく立ち上がっている部分です。大きいところで言うと、M社製(緑線)には510Hzあたりに-83dBuくらいの振幅、R社製(青線)にはちょうど100Hzに-91dBuくらいの振幅があります。これはどちらも電源ノイズによるもの(M社製はスイッチング電源によるもの、R社製は電源ハムによるもの)で、ノイズ対策が甘く音声出力に漏れ出てしまっていることを表しています。X01のノイズスペクトル(赤線)はほぼ平坦で、完璧な電源ノイズ対策ができていることが分かります。

そして全体的なノイズレベルもX01が他社製と比較し低く抑えられていることが分かります。M社製、R社製ともに非常に低ノイズのマイクプリアンプではありますが、X01はM社製に対して更に3dBほど高性能であり、R社製のマイクプリアンプに対しては5dBほどの優れた低ノイズ性能を誇ります。

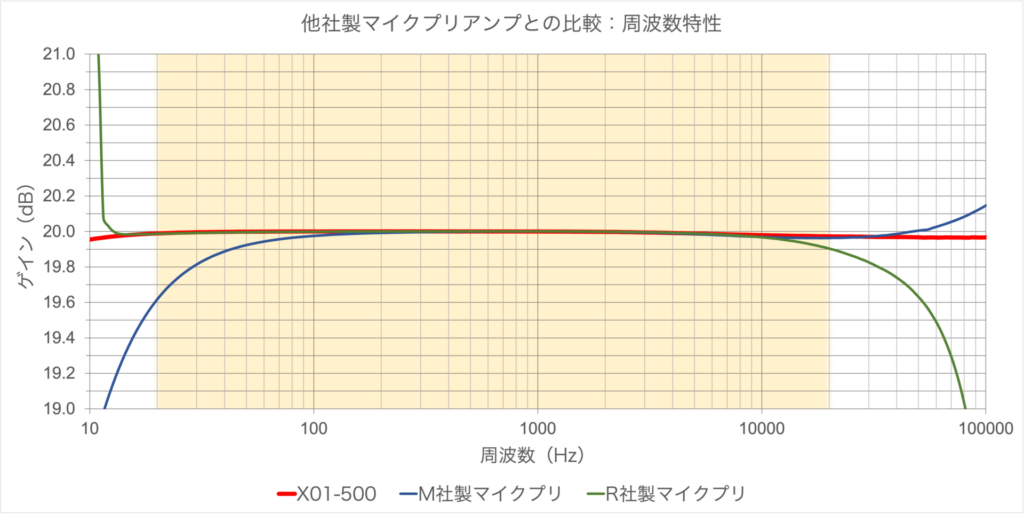

最後に周波数特性についてX01を他社製マイクプリアンプと比較したグラフを示します。上の図はそれぞれのマイクプリアンプでおよそ20dBの増幅をしたときの周波数特性を、比較のしやすいように1kHzにおいての増幅率を20dBに揃えて描いたものになります。上下の振れが少ないほど周波数特性が良く高性能と言うことができます。

縦軸のゲインの目盛りを見ていただくと分かるように、中心の20dBに対して下は19dBから上は21dBと、上下1dBずつの非常に狭い範囲を表したグラフであることに注意してください。横線は0.1dBごとの非常に細かい間隔になっています。

一瞥するとM社製マイクプリアンプ(青線)は低域がロールオフして周波数特性が悪く見えるかもしれませんが、黄色く塗りつぶされた20Hz〜20kHzの可聴周波数帯においてはおよそ0.4dBの範囲に収まっているので、一般的には十分フラットと言えるでしょう。R社製マイクプリアンプ(青線)は低域側は可聴周波数帯ではほぼフラットですが、高域側は少しロールオフしています。

注目すべきなのはX01マイクプリアンプの驚異的な性能で、可聴周波数下限の20Hzから上限の20kHzの間の振れは±0.02dBの範囲に収まっています。また低域、高域ともにグラフに表示されている範囲内ではほぼ平坦で、可聴周波数外まで超広帯域に渡りフラットな増幅ができていることが分かります。

主な特徴

- 超低歪み THD+N 0.00015%(20dBゲイン、+20dBu出力、1kHz、20kHz帯域幅)

- 超低雑音 EIN -139.8dBu(60dBゲイン、入力コモン、A特性)

- 超広帯域 5.0Hz 〜 694kHz(±0.2dB)

- Grayhill社製ロータリースイッチによる2dBステップの正確なゲイン(誤差±0.2dB)

- 電解コンデンサには長寿命の高分子タイプを使用

- 信号ラインに挿入されるコンデンサは大容量フィルムコンデンサが1つのみ

- デジタル制御により音楽の躍動感を表現する高精度のピークメーター

- 電子部品はスルーホール仕様で人の手により組み上げ(一部表面実装部品も使用)

- 製品出荷時の測定データを添付

現在API500スロット互換モジュール版の「X01-500」のみ開発がほぼ完了しており、2026年4月の発売を予定しています。なお、19インチラックにマウントできる2チャンネルの「X01-2C」と8チャンネルの「X01-8C」は現在開発中で2026年中の発売を目指しています。

「X01-500」についての詳しい情報はこちらからご覧いただけます。

なお、録音を業務で行われている方にはデモ機の貸し出しが可能です。コンタクトフォームからお問い合わせください。